毎月の製作の考え方を知ろう!

もくじ

1.どんなものを作りたい?

2.どんなことを経験させたいか?

3.準備をしよう

4.まとめ

どんなものを作りたい?

まずはどんなものをつくるかを考えていきましょう!

考え方としては保育雑誌から探してもいいですし、ネットで探してもいいですが、できればオリジナルな感じを出したいですよね?そんなときはまずその季節のものをピックアップしてみましょう!!!

例えば5月の製作を考えるとするなら…

【こいのぼり、たけのこ、藤の花、さくらんぼ、バラ、かしわもち、など】関連するものがたくさんありますよね?その中から自分ができそうなものを一つ選びます。

何ができそうかなんてわからない!という人はネットで【たけのこ 製作】または【たけのこ イラスト】などで調べてみて、気に入ったものを選ぶのでもいいです。

その時の注意点としてはごちゃごちゃしてないものを選ぶ!ということです。細かいものだと子どもの作業も先生の準備も大変になってしまうので、シンプルで可愛いものを考えるようにしましょう!

ここではたけのこの製作をすることにします。

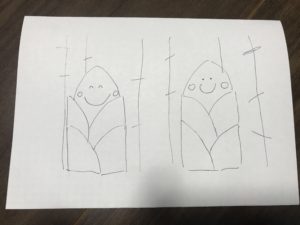

決まったら簡単にでいいのでイラストを描いておきましょう!!

どんなことを経験させたい?

次に考えることは子どもにどんなことを経験させたいか?

ここでは製作の技法を考えるといいです。

折り紙、スタンプ、はじき絵、ハサミで切って貼る など

色々な方法がありますよね?この中から自分のクラスの子どもができそうなことを考えます。年齢によって変わってくるのでクラスの子はどんなことができるのか?というのはきちんと頭に置いておきましょう!!

先ほどのイラストから4歳児の製作を考えると

〇竹は筆を使って描く

〇たけのこの皮は丸い紙にはじき絵をして4等分に切って貼り合わせる

〇たけのこの顔の部分は画用紙にして顔だけクレヨンで描く

これくらいなら子どもたちが楽しんでできそうですよね!!

ここまでできたら試しに作ってみましょう!!!

どうですか?子どもが喜びそうな製作になりましたかね?

試しに作ってみるというのは必ずやってくださいね。作ってみると「これはむずかしすぎたかな~?」「画用紙より絵の具で描いたほうが素敵かも」などいろいろ出てきますよ!

ここまでできたらあと少し!!

準備をしていきましょう!!!!

準備をしよう!

作るものが決まったら製作の準備をしましょう!!!

台紙と製作に必要なパーツをそろえていきます。

ここでは

●クラスの人数分台紙を用意。

●たけのこの皮となる部分は丸く切っておく。

●顔の部分は子どもに切らせるなら切り取り線を印刷した画用紙を用意。

といった感じになります。

どこまで子どもにやらせるのかは、製作に費やせる時間や各クラスによって変わってくると思います。今回は二日かけて行う製作として考えました。

もし一日しか時間を取れないなら、後ろの竹まで描かせるのは大変かな?と思いますのでそこは先生が印刷しておく、画用紙を切って貼っておくなど臨機応変に対応してください。

園によって製作のやり方も違ってくると思います。例えば絵具をやるとき順番に一人ずつ呼んでやる園もあれば、各つくえに絵具を置いて一斉にやるところもあります。そこは園にいる先輩に相談しながらやってみてくださいね!

●季節のものをピックアップ

●どんなことを経験させたいか!?

●クラスの子どもは何ができるのか!?

を考えればクラスに合った製作ができます。

☆新米保育士のみなさんへ☆

製作は毎月考えないといけなかったり、準備が大変ですよね!

一生懸命考えたのに、「できなーい」の声ばっかりのこともあると思います。

ここでの考え方をしっかり取り入れれば、クラスの子どもに合わせた製作ができますのでぜひ試してみて下さいね!!

最後までご覧いただきありがとうございました!

たぬ